天台山名来历

天台山的得名有多种解释。《西域记》亦云“震旦天台石桥方广五百阿罗汉居焉,按此则天台之称其来远矣。”(传灯《天台山方外志》卷一《山名考》第1页)

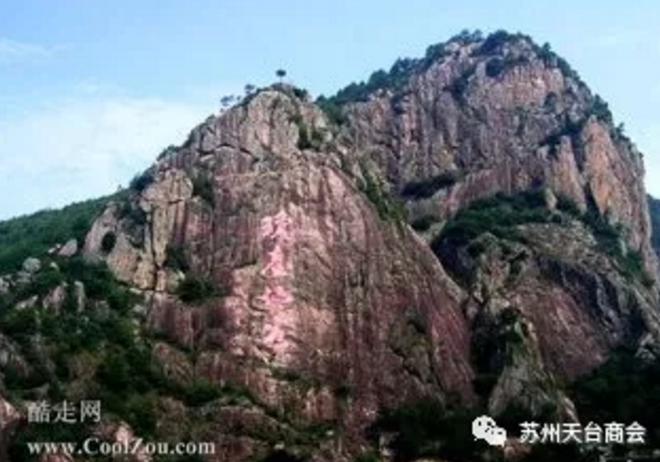

南朝梁陶弘景《真诰》谓天台山:“高一万八千丈,周回八百里,山有八重,四面如一,当牛女之分,以其上应台宿,光辅紫宸,故名天台,亦曰桐柏。”又《登真隐决》云:

大小台处五县中央。五县谓余姚、句章、临海、天台、剡县。大小台乃桐柏山,六里,乃至二石桥。先得小者,复行百余里,更得大者,在最高处,采药人仿佛见之。石屏红梁与画相似,又见玉堂金阙,望桥边有莲花状,大如车轮,其花恍惚不可熟见。大小台者以石桥之大小为名。(唐徐灵府《天台山记》引陶弘景《登真隐诀》)

顾恺之的《启蒙记》云:

天台山在会稽五县界中,去人境不远,路经瀑布,次经楢溪,至于浙山。楢溪在唐兴县东二十里,发源自花顶,从凤凰山东流,合县大溪,入于临海郡溪江也。其水深冷,前有石桥,遥望不盈尺,长数十步,临绝溟之涧,忘其身者,然后能度。度者见天台山蔚然凝秀双岭于清霄之上,有琼楼玉堂,瑶林醴泉,仙物异种。偶或有见者,当时斫树记之,再寻则不复可得也。

(唐徐灵府《天台山记》引顾恺之《启蒙记》)

顾恺之,字长康,晋陵无锡人也。尤善丹青,图写特妙,故俗传恺之有三绝:才绝,画绝,痴绝。年六十二,卒于官,所著文集及《启蒙记》行于世。

天台宗九祖荆溪禅师云:

云天台山者,天者,巅也。元气未分混而为一,两仪既判,清而为天,浊而为地,此本俗名,且依俗释。台者,星名。其地分野,应天三台,故以名焉。有云:本名天梯,谓其山高,可登而升天;后人讹转,故云天台。又章安禅师《(天台)山记》云:“本称南岳,周灵王太子子晋居之,魂为其神,命左右公改为天台山也。”(《摩诃止观辅行弘诀》卷第一之一,转引自周琦《东瓯丛考·秦汉东瓯考》第43-44页中国文史出版社2014年7月)

天台之名,最早见于《山海经·大荒南经》:“大荒中有山,名曰天台(高山),海水入焉。”东晋名僧支遁《天台山铭序》说“余览《内经山纪》云:剡县东南有天台山”(梁萧统编 唐李善注《文选·游天台山赋(并序)》)。天台因“顶对三辰,上应台宿”而名。

(晋葛洪)《抱朴子·内篇》云:“凡诸小山不堪作神丹金液,皆有木石之精,千岁老魅,能坏人药。唯嵩镇、少室、缙云、罗浮、大小台,此诸山正神居处,助人为福,可以修真炼药者矣。”(唐道士徐灵府《天台山记》引(晋葛洪)《抱朴子·内篇》)

南朝顾野王《舆地志》亦云:“天台山,一名桐柏。众岳之最秀者也。”

唐李吉甫的《十道志》谓之“顶对三辰,或曰当牛女之分,上应台宿,故曰天台。一曰大小台,以石桥大小得名。亦号桐柏楼山。”

《魏夫人传》云:“天台山,下有祠堂,方三里,乃司命君府。其东南二门,有日月三辰之精,光烛洞天。”

神邕《山图》又采浮屠氏说以为“阎浮震旦国极东处,或又号灵越。”

李白《同友人舟行》诗亦有“华顶窥绝冥,蓬壶望超忽”之句,盛言华顶之高。

明万历天台知县王孙熙《天台山方外志·序》云:

夫中国名山有七而五岳为尊,天台山其南岳之佐理乎。昔大禹治水会天下诸侯于于越,乃封其山为南镇。当是时置瓯闽为蛮夷之地,舟车阻绝,疑天台者大禹未之至。至则不封于越而封天台矣。

(明释传灯《天台山方外志·序》)